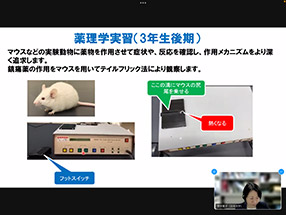

3月10日(金)、日本大学薬学部・薬学科の宮岸寛子先生から「痛み止めが効く仕組みとは?」というテーマでご講義をいただきました。講義の内容は下記のとおりです。

Special project 特別プロジェクト

特別プロジェクト

本校は、キャリア教育の一環として様々な取り組みを行ってきました。今年度は、前年度に引き続き、高大接続教育のプロジェクトである「キャリア探究プロジェクト」と、SDGs(持続可能な開発目標)を見据えたプロジェクトである「世界部」の取り組みを行っています。

キャリア探究プロジェクト

高大接続教育の一環として、本校では「キャリア探究プロジェクト」を立ち上げました。

日本大学付属校というメリットを生かし、日本大学の各学部から教授をお招きし、授業を行っています。

また、今回は日本大学に限らず、 他大学、専門学校の先生もお招きし、講義をしていただきました。

職業選択の幅を広げ、文理選択、進路選択の支援をしています。

日本大学

薬学部(3月10日)

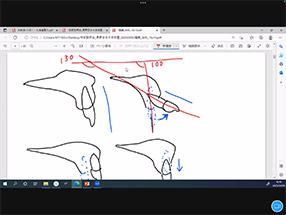

痛み止めが効く仕組み

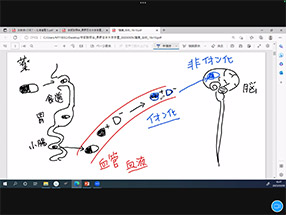

1痛みの刺激は、受容器から感覚ニューロンを通って、脊髄・能に存在する介在ニューロンを介して大脳皮質に伝達される。2痛みの伝導路には、上行性痛覚伝導路と下行性痛覚抑制系がある。3モルヒネは、μ受容体を刺激し、上行性痛覚伝導路の抑制、下行性痛覚抑制系の亢進により、鎮痛効果をもたらす。4ナロキソンは、μ受容体を拮抗し、モルヒネの中毒を解除する。

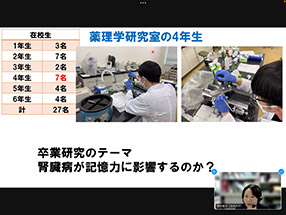

日本大学薬学部について

高い専門性と技術を備えた薬剤師を養成するとともに、人の健康と医療の向上に貢献する人材の育成を目指し、令和4年度に薬学部創設70周年を迎えた。1年次から系統的に学べる【治療】最先端の薬物量法の提案力【地域】地域に根差す薬剤の実践力【経営】薬局経営者のマネジメント能力という3つの教育プログラムを展開している。いずれかを選び、6年間かけて習得していく。

長野日大高校の卒業生は、現在27名在籍(1~6年生)しており、薬剤師国家試験の合格を目指して、日々研究・学習の努力をしているとのことでした。(写真は研究をしている本校卒業生)

https://www.pha.nihon-u.ac.jp/

生産工学部(3月9日)

3月9日(木)、日本大学生産工学部・岩﨑昭浩先生からご講義をいただきました。

まず最初に、岩﨑先生の自己紹介と生産工学部の紹介がありました。先生のご専門は「デザイン思考での社会課題解決、ICT活用でのユニバーサルデザイン」です。企業のデザインセンターで「らくらくスマホ」や「キッズケータイ」のデザインに携わったご経験もあるそうです。生産工学部は日本唯一であり、本学科は「デザイン思考」で「ヒトのこともわかって、モノのこともわかる」人材を育てることを目標としています。

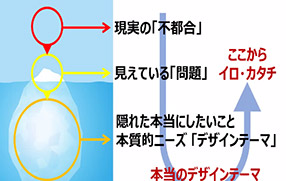

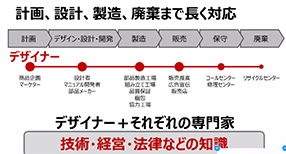

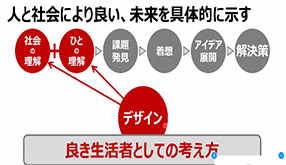

続いて、本日のテーマである「創生デザイン学科で学ぶデザインのチカラ」の講義を受けました。デザインの仕事は、いつも利用者中心で創造を行うこと。単に目に見えている問題点を解決するのではなく、利用者の真の困りごとに気づき、利用者が本当にやりたいこと(隠れた本当のニーズ)を見つけて実現すること。そのために必要な3つの「デザインのチカラ」について教えていただきました。

最後に、参加した生徒から「高校生のうちに取り組んで おくべきことは?」と質問が出ました。それに対して「大学に入ってから物理、数学、外国語でつまずく学生が多いので、高校でしっかり取り組んでおくこと。そして様々なことに興味・関心を持ち、問題意識をもつように。」と先生からアドバイスがありました。

http://www.cit.nihon-u.ac.jp/

危機管理学部(3月9日)

地域の災害リスクをどう把握するか?

・日本ではどのくらい災害が起きているか。

東日本大震災以降、災害救助法が適用された災害の数:59件

G7各国の中では災害の多さ2位、1位のアメリカとの面積の差を考えると、日本がいかに多いかが分かる。

・自分の住んでいる地域は安全なのか。

A地域防災計画:すべての都道府県、市区町村で作成

B地震本部(HP):自身の発生確率、規模などが分かる

Cハザードマップ:水害はハザードマップ通りの被害の可能性が高い

⇒上記ABCを活用して自分の住んでいる地域の災害リスクを知ることが必須

・調べることはなぜ重要か。

・都市化により視覚的に気付きにくくなっている

・無頓着になっている、あるいは無意識のうちに敢えて気付かないようにしている(正常性バイアス)

・身の回りの災害のリスクを意識する

日本大学危機管理学部の特徴について

「社会科学(文系)の観点から学ぶ危機管理」

・危機管理学部で学ぶ4つの領域

1 災害マネジメント

2 パブリックセキュリティ

3 グローバルセキュリティ

4 情報セキュリティ

https://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/

スポーツ科学部(3月7日)

~スポーツ科学で育成する反省的実践家とは~

講師;近藤克之准教授

学生参加;長野日大卒業生牧田君

3月7日(火)、オンラインにて、SCコースの生徒も含めた35名の生徒が視聴しました。

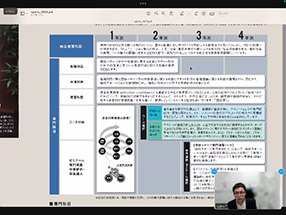

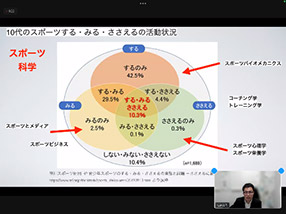

スポーツ科学部紹介

パンフレットの内容を中心に説明いただきました。アスリートコーストとスポーツサポートコースコースがあり2年次から選択することや豊富な科目選択によって、徐々に演習形式の授業が増え、4年間を通じて「反省的実践家」としての能力を養うことに主眼をおいているということが強調されました。

アスリートコースは水泳池江選手のようなレベルの高い選手が多く、スポーツサポートコースでは社会の制度や行政の仕組みかに対してのサポートする活動等幅の広さがあることを知りました。施設紹介はYouTubeでも行っていて、スポーツビジネス論、オリンピックパラリンピック論等新しい科目も取り入れられ、併設の危機管理学部との共同運営も特徴であるとのことでした。

スポーツ科学部での学び

今の知識や技能が大学での学びにどのように関係していくか?

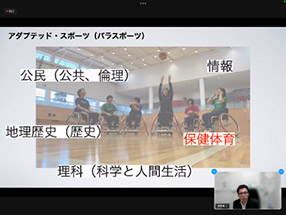

現在の大学生の研究は高校の保健体育から、他の教科に係る学際的な研究をスポーツ科学としてとらえて学びを深めている。(右写真3,4)近藤先生の研究室では、アダプテッドスポーツ(パラスポーツ)について情報・公民・地理歴史・理科等横断的にスポーツをとらえ研究し学会で発表し成果を得たようです。また、3年次のゼナールからまとめの卒論への流れを説明いただき、実際に研究発表された次のような研究の概要も説明いただきました。

「空き家を活用したスポーツ実施率の向上を目指して 世田谷区をモデルとした事業の提案」及び「スポーツに特化したリユースサービスグラティス実現のための実施案知る支える社会への提言提示」2例

長野日大卒業生でスポーツ科学部の紹介

牧田君インタビュー 長野日大高校2020年卒業 テニス部

近藤先生がインタビューする形で行われました。スポーツ指導者に興味があり、コーチングに指導を学びたかったこと。コーチング学演習で、テニスでスポーツをしたことない生徒に一から教えて目標を達成できたことなど語ってくれました。また、1大学生としての日常生活についても紹介してくれました。おすすめ科目は障碍者スポーツの授業で、車いすのサッカー、ぼっちゃなど楽しいとも伝えてくれました。将来に対しては公務員志望 人とのかかわり対人関係を大事にした仕事につきたいし、長野市に帰って仕事をしたいと意欲を伝えてくれました。日大生へのメッセージは、4年間の大学の学びには強い興味が必要で慎重に選んでほしいと訴えかけてくれました。

https://www.nihon-u.ac.jp/sports_sciences/

法学部(3月6日)

16:30から最初30分間、日本大学法学部長オダ先生と、サコウ シンスケ先生から、「司法に強い」「資格に強い」「就職に強い」法学部の特徴をお聞きしました。

・2022年度司法試験17名合格(全国15位、私大上位6位)。ただし、受験者数に対する合格率は32%で、慶応大学、早稲田大学に次いで3位。

・学部と法科大学院の連携。一般的には大学4年+法科大学院2年で司法試験に挑戦するが、頑張れば、大学3年(飛び級)+法科大学院2年の在学中に司法試験に挑戦できる。

・資格取得サポートとして、司法科研究室、司法書士科研究室、弁理士科研究室、税理士科研究室、行政科研究室、公認会計士科研修室があり、少人数グループ指導や成績優秀ならば自分専用の机が与えられる。史上最年少の司法書士合格者は長野日大出身である。

・授業終了後、18:00から安価な課外講座を開講しており、ダブルスクールに行かなくても勉強できる。

・各学科の学びが就職活動の裏付けとなっている。

17:10から日本大学法学部の南健悟先生より「法学部での学び」というタイトルで模擬講義が行われました。

・「法律」とはなにか。

国民の代表者(国会議員)から構成される議会(国会)によって作られるルール(規範)であって、国家権力(警察や裁判所等)によって強制されるもの

・なぜ法律を守らなければならないのか。

それは自らが選んだ議員に託して決めたものだから。簡単に言えば自分たちが決めたものだから。

・法律の勉強とはどういうものか。

法律(条文)を覚えることではなく、理解することが大事。理解することとは、その法律(条文)は何のためにあるのか、なぜそれができたのかを考えること。例えば、民法では18歳をもって成年とするが、飲酒や喫煙は20歳でなければいけない。それはなぜかということ。次にその法律(条例)は合理的か考える。合理的でなければ改正する。つまり、ルールを趣旨目的に沿って適正に解釈したり、新しいルールを考えたりして、ルールを通じて社会全体が良くなることを考えるのが法学を学ぶ意義である。

最後に質問を受け付けましたが、生徒からなかったので私から、AI搭載の自動運転で事故が起きた場合の補償はどうなるのか質問しました。日本では自動車の所有者がその責任を負うようです。

https://www.law.nihon-u.ac.jp/

理工学部(3月7日)

―空飛ぶ車や宇宙機など多様な航空交通の拠点として―

3月7日(火)16:30から日本大学理工学部交通システム工学科の軣朝幸先生(長野市出身)に「未来の空港 ―空飛ぶ車や宇宙機など多様な航空交通の拠点として―」というタイトルの もと、ご講演いただきました。

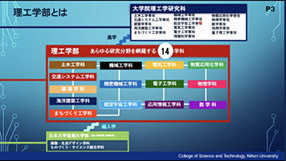

日本大学理工学部は、日本大学部内にある16学部の中で最も大きな学部です。理工学とは、モノづくりに貢献するための学問で、未来の夢を追いかけ、実現させてほしいという思いのもと、全14学科に分かれて日々チャレンジをしているそうです。

その中でも、交通システム学科は、

交通計画系=道路、建物、乗り物で交流量を考える分野

交通環境・情報系=道路の混雑状況などの交通情報を司る分野

交通基盤系=自然災害や事故に強い道路を設計する分野

に分かれているそうです。

後半は、先生のご専門である空港について、そこから空飛ぶ車・宇宙機に関してお話を伺いました。

空港は「空の玄関」と言われ、多くの人や物が行き交うことから商業が発展するため、今、航空需要は伸びているそうです。しかし、飛行機が離着陸する際、空気の流れが乱れ3~3分半は離着陸をしてはいけないため、1本の滑走路の処理容量には限度があり、そのため、各国の空港で新たに滑走路を拡張することが計画されているそうです。

最後に、空飛ぶ車に関するお話では、WBC参戦のために大谷選手が4000万円かけてビジネスジェット(小型チャーター機)で日本入りしたことに触れ、アメリカでのビジネスジェット需要の高さをお話しいただきました。

アメリカでは、普通の旅客機に乗る際の、空港へ行き、搭乗手続きを行い…と多くの時間をかけるのはもったいないという考えが強く、遠方移動だけでなく近距離移動にもビジネスジェットが利用されているらしく、空港の多さもビジネスジェット利用へのハードルを下げているそうです。ただ、ビジネスジェットも空港を利用しなければならないため、将来、ビルの屋上から直接乗り降りができる飛行機VTOL(空飛ぶ車)を運行すべく、計画が進んでいるそうです。

その他にも宇宙旅行など大きな夢を実現するための知識・技術を身につけ、本気で研究できる、そんな学科であることがわかりました。

https://www.cst.nihon-u.ac.jp/

経済学部(3月7日)

大学での学び

・90分授業・シラバス(必修・選択・選択必修・プログラム科目 124単位)

・サークル活動(体育系サークル、文化系サークル、音楽系サークル)

・Youtube 「ニチケイの1日」(限定公開)

・寺沢先生 ゼミ紹介動画

主にコンピュータを使って、経営情報プログラムを専攻している。(Pythonを使用)

日常における人口知能やプログラミングも専攻。先輩ゼミ生が後輩に教える。金曜2限サブゼミも開講。

(ゲーム制作なども研究)

経済学部の紹介

・動画紹介 水道橋徒歩3分、町が経済の教科書、通学に便利、就職活動に便利

・経済学・経営学とは

・経済学部の学科 金融公共政策学科ではリメディアル(数学や英語の復習)教育も充実

・活発な国際交流 しかし、言語分野の得点が低ければそもそも受け入れられない。

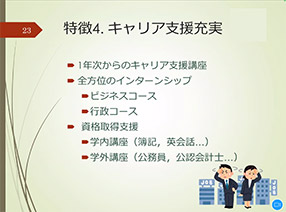

・キャリア支援充実

・高い就職率 文系では常に最高水準95.9%

https://www.eco.nihon-u.ac.jp/

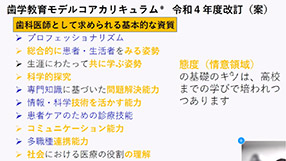

歯学部(3 月6 日)

3 月6 日(月)、日本大学歯学部歯学科・川戸貴行先生より「歯学部で学ぶ治療と予防」というテーマでご講義をいただきました。

歯学部は全国に29 大学あるが、「モデル・コア・カリキュラム」という歯学生が卒業までに歯科医師として求められる知識・技能・態度の全国共通の道しるべがあるとのこと。大学4、5 年生になると全国共通テストとして「共用試験」があり、診療参加型臨床実習の前に行われる。その内容は中高で行ってきた探究的活動やグループでのプレゼンなどが活かされるところもあるとのことでした。今後歯学部を目指す生徒でも高校3年の入学前教育や大学1年前期の科目で基礎を学ぶことはできるとのことでした。

今後、歯科医師に求められる能力は社会に応じて変化しており先程の「モデル・コア・カリキュラム」も5年おきに更新されている。未来の社会や地域を見据え、歯学生には多様な場や人をつなぎ活躍できるように、医学・医療の概念を幅広く捉えられるように、多様なキャリア形成の機会を増やしてほしいとのこと。

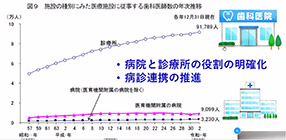

国の方針で、病院と診療所では歯科医師の役割が明確化されている。特に、近年では病(院)と(歯科)診(療所)との連携が求められており、抗がん剤や放射線の治療の副作用が口腔ケアで症状が緩和することなどがわかっており病院から診療所に依頼することが多くなっているとのこと。今後介護での口腔ケアのニーズも増えるとのこと。

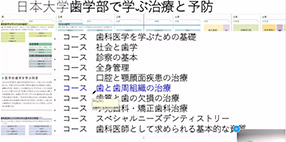

日本大学歯学部では、タブレットを使用した講義や実習を通して色々な知識を獲得し、1つ1つのコースを学んでいくことで、全てのコースと紐づいて知識の統合がなされていくとのこと。歯科医療は医学・歯学・工学・薬学など、他領域の研究成果の基になり成り立っているので、研究者としての視点・能力が大切で科学的根拠に基づいて判断する力を養うことが求められるとのことでした。

https://www.dent.nihon-u.ac.jp/

生物資源科学部 食品開発学科(3月9日)

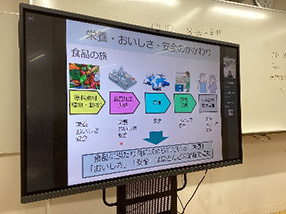

3月9日(金)に日本大学生物資源科学部食品開発学科の大畑素子先生から、上記テーマに基づきご講義いただきました。生物資源科学部は新年度にあたる令和5年4月より学科改組となり、新たなスタートを切ろうとしています。生活するうえで欠かせない「食」に興味関心の高い生徒9名が参加しました。

まず、アイスブレイクとして大畑先生の自己紹介の中で「好きな食べ物」を挙げ、そこから参加生徒の好きな食べ物を聴きながら食品開発に対しての話が始まりました。生徒にとって身近な「好きな食べ物」から入ったことで関心もさらに高まるとともに、食品が私たちの体に入るまでに「栄養、おいしさ、安全」など様々なことが関わっていることを学びました。その流れで食品開発学科で学ぶ内容や魅力的な取り組みの紹介がありました。

後半は、「新しいお味噌を作りたいのでどんなコンセプトで作るか考えてみよう」をテーマについて、個人および数人で考えをまとめたうえで、商品名やコンセプト、どんな人向け?などを発表しました。生徒が考えた商品に先生も感心した様子も伺えました。このことからも参加生徒も探求心を持って意欲的に取り組むことができました。

このように一方向の講義ではなく、双方向で活動的な内容が多かったため、参加した生徒自身も多くのことを考え、実際にこの学科へ進学して学んでいるような感覚を味わうことができた有意義な時間となりました。

https://www.brs.nihon-u.ac.jp/

生物資源科学部 獣医学科(3月10日)

日大はほとんど全員が獣医師になることになる。

獣医師の職域

獣医師は40000人程度いる。他の医師と比べて圧倒的に少ない。4分の一は公務員として働いている。4分の一は開業。

・家畜防疫員(地方。卒業すれば自動的になれる)→家畜伝染病対策(鳥インフルエンザなど)伝染病を未然に防ぐ仕事をしている。

・家畜防疫官(国、検疫)

・食品衛生監視員(検疫)

・屠畜検査員

農林水産省(動物衛生研究所)か厚生労働省(国立感染研究所→獣医科学部というのがある。SFTSについて。ダニが伝播する病気。人間にも被害あり。)

日大獣医学科の特徴

学科の特徴:ライセンス教育(大学で習うことが将来の職業に直結。国家試験対策を重視している。合格率も95%と高い水準。8~9割が必修科目。

関東にあるが藤沢にあるので大動物の実習が可能。都内(日獣とか)は長期休暇のときに富士などへ行って実習している。日大は大学の裏に牧場がある。

関東3大学(日大、日獣、麻布)は小動物の診療が中心)。患者の数も圧倒的に違う。3大学に大きな差はない。差があるのは総合大学、大学の規模の差。

圧倒的に広い。他のいろいろな分野との共同研究が大事になるが、その分野ごとのプロの学科が近くにある。例えばイルカの研究は他の大学ではなかなかできない。

最近は再生医療の研究も盛んである。Ips細胞。犬のips細胞を作り出すことに成功。

入学時は動物病院にあこがれて入学する学生が多いが、大学で学び公務員の世界を知りそちらを目指す学生がいる。

獣医学科で実施している研究

基礎系、臨床系、応用系がある。4年生から入室。

研究室の先生はみんなドクター持っていてアメリカの大学とかに行っている。1180件検体数トップ3。多種多様。死んだ動物の原因を探る。

動物の外科にも様々な専門分野がある。

https://www.brs.nihon-u.ac.jp/

文理学部(12月4日)

日本大学文理学部中国語・中国文化学科の渡邉登紀先生にオンラインにて講義をしていただきました。前半は文理学部についてガンダンスをしていただきましたが、緑あふれるキャンパスや充実した教授陣などすばらしい学習環境が用意されていることがわかりました。

ガイダンスの後は、出張講義として「漢文と中国文学」と題して渡邉先生のご専門の授業を受けました。題材は孟浩然の「春暁」で高校の漢文の授業でも学習しているなじみのあるものでしたが、今回はそれを中国語で読んで鑑賞してみようというものでした。そこでまず、中国語の発音から教わりました。四声という中国語独特の発音があることを教わり、みんなで一緒に発音してみました。初めての中国語に苦労しましたが、みんな声に出してトライしていました。さらに、孟浩然はどのような気持ちでこの「春暁」を詠んだのか、その背景の孟浩然の境遇にまで話は及んで講義は深まっていきました。講義は一時間近くに及び、いかにも大学の講義という内容でしたが、参加者はみんな生き生きと講義を受けていました。

参加者は、「中国語は難しかったけど、楽しかった。」「高校で学んでいる漢文がもっと深いところまで学ぶことができた。」「中国語に興味が出てきた。」などの感想があり、多くの刺激を受けたようでした。文理学部は文系から理系まで幅広い学問領域を有する学部ですが、この日の講義のように知らない学問領域があることに多くの生徒が気づいてくれたようでした。このような機会を通して新たな興味関心が芽生えてくれれば、このフライデープロジェクトも意義あるものとなることでしょう。

https://www.chs.nihon-u.ac.jp/

工学部(3月6日)

3月6日(月)、日本大学工学部・電気電子工学科の髙梨宏之先生から「情報工学とロボット」というテーマでご講義をいただきました。

最初に、日本大学工学部の紹介では、工学部は6学科あり、東京ドーム約8個分の広大な敷地を持つキャンパスであることが分かりました。

工学部は、『LOHAS(ロハス)』〈自然環境と共存する社会で、人と地球が健康かつ永続的に共生することをめざす生活スタイル〉の考え方をベースとした「ロハス工学」に取り組んでいます。

次に、高校までの勉強と大学での勉強・研究についてのお話では、大学での研究(自然科学系)で大切な高校の科目はやはり数学であり、その基礎をしっかりと身に付けておくと大学に入学してから専門科目を学ぶ際に大変役立つことなどの説明をいただきました。他にも物理や英語・国語など、さまざまな力が必要であることも教えていただきました。生徒は真剣に先生の話に耳を傾けていました。

後半は、先生のご専門にかかわる講義で、工学部の各学科で研究されている研究テーマの内容について、実験の様子がスライドを使い、大変分かりやすく説明していただきました。人工知能(AI)についての時代背景についての説明もあり、AIブームが過去に何度がありましたが、最近はそのブームが続いているようで、ようやく時代が技術に追いついてきたらかではないかと先生はお話をされていました。

最後に、どこの大学に行くか?ではなく、大学で何をするかが大事で、大学はやりたいことを探す場でもある。社会にでるための準備をして、未来の自分を意識した学び・生活をして欲しいと話していました。

https://www.ce.nihon-u.ac.jp/

芸術学部(3月6日)

令和5年3月6日(月)、16:30から1時間30分間、日本大学芸術学部放送学科の茅野良平先生から、「大学ではどんな学びができるのか」というタイトルで、ご講演をしていただきました。芸術学部放送学科に興味・関心のある生徒18名が参加しました。

日本大学芸術学部は2021年に創立100周年を迎え、現在は8学科ある総合芸術大学です。他大学に比べ、施設・設備が大変充実しているようです。

放送学科では、3年前から7つの分野(テレビ制作・ラジオ制作・映像技術・音響技術・CM・脚本・アナウンス)から、専門の1つだけではなく、もう1つ、選択して学べるようになったようです。

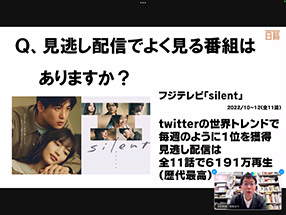

「若者のテレビ離れ」とよく言われていますが、一概にそう言い切れないようです。フジテレビの「silent」というドラマの平均視聴率は7.6%と振るわなかったようですが、オンデマンドでは6191万再生で、歴代最高を記録したそうです。中高年層はリアルタイムで、若年層はオンデマンドでの視聴が多かったようです。

最後に、「自分たちが見たい生放送はどんなもの」という内容で、5つのグループに分けれ、ワークショップが行われました。一番多かったのは「音楽番組」で、平日の朝にあれば見る人も多いのではないかという意見もありました。他には、お笑いやアニメなどの番組で、「ただ見るだけではなく、リアルタイムで感想などを共有できようにできるといいのではないか」という意見もありました。

http://www.art.nihon-u.ac.jp/

国際関係学部(3月8日)

日本大学国際関係学部の紹介

国際関係学とは、政治や経済、文化やグローバル化でますます複雑になる国際関係の諸現象諸問題に対し「複数の言語」「複数の地域」からの視点で理解力を養うものである。

1年次より多角的に問題を捉える視野を身につける基礎教育、コミュニケーションツールとしての言語教育に力を入れている。言語教育の目指すところは①論理的・積極的に意見を述べる力、②相手の真意をくみ取る力、③見つけた課題に取り組む力を身につけることにある。2年後半から3年前半にかけては留学をする学生も多く、留学中のサポート体制で4年間での卒業ができることも紹介があった。橋本教授からは特に高校生に向けて、「外国語を身につけることはコミュニケーションの道具を手に入れるだけであり、大切なのはそれを使って何を伝えるかを持つこと」と話をいただいた。

文化と世界について

文化とは、ある境界に存在する集団内の価値の共有である。お国柄、地域柄、学校の特色、クラスの雰囲気といった大小のレベルがあるが、事象についてそれぞれの文化の視点から調べ考えることが研究題材になっている。学生研究の発表会映像では、ジャンヌダルクと魔女聖女をフランス文化視点から調べなおした発表や、チョコレートを欧州各国視点から捉えた発表を視聴した。

質疑応答

高校生「高校と大学で2度の留学を考えているが、今のうちに準備したらよいことは何か」

回答:英語スキル向上や英検等の資格チャレンジも大事だが、新聞でもネットニュースでも活字を読むことが大事。活字を通して国際的な諸問題に触れ、留学で何を身につけに行くのか定めてほしい。留学はそこの空気を吸っているだけで日々成長し、日本を今までなかった外の視点から見ることができる。

https://www.ir.nihon-u.ac.jp/

商学部(12月11日)

12月11日(金)放課後、オンラインで商学部石田大典先生による商学部と経済学部の違い、企業と消費者を結ぶビジネス=商学部についてお話しいただきました。

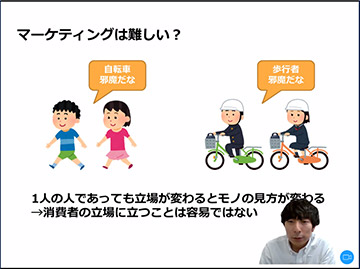

30名の中学高校生が参加し、多目的室2で90分間にわたってお話しいただきました。ご専門は「マーケティング戦略」ということで、大変わかりやすくたくさんの例を挙げてお話しいただきました。「湖池屋とカルビー」「アイリスオオヤマ」「味の素の冷凍餃子」「エナジードリンク大ヒットの戦略」などを例に、マーケティングは「消費者ニーズのリサーチ」「売れる仕組み作りの充足と利益を高めること」「コンビニなどの売り場の確保」など、ポイントをいくつもクリアして初めてヒット商品が生まれることをお話しくださいました。全体を通して「発想の豊かさと柔らかさ」と「ちょっとした工夫」が最も大切な事だと感じました。また「その商品、あなたの奥さんは買いますか」という消費者の気持ちに立った商品開発が重要だということもわかりました。考えてみれば当然のことなのですが、消費者側(相手側)からすると「意外なところ」にまで気を遣った考え方は、私たちの日常生活にも必要なことではないかと思いました。講演の最後には、生徒からの質問時間も設定していただき、多くの質問が出ましたし、本校を卒業して現在商学部2年生のYさんにもオンライン参加していただいたり、石田先生にはいろいろお骨折りいただいてわかりやすく、楽しい講演でした。最後は先生に拍手をもってお礼を述べさせていただきました。

【生徒の感想から】

湖池屋とカルビーという私たちに身近な会社を用いたマーケティングの説明で、とてもわかりやすく興味深かったです。単に自分がほしい商品を開発するのではなく、普段は気づかない消費者のニーズを満たす商品を作るために「みんなが気づかないセールスポイント」をリサーチすることが重要だと感じました。(高校生)

元々マーケティングに興味があったので、今回受けられる機会があって良かったです。アイディア主体ではなく、消費者の行動を分析することで、より一層売れるということがわかりました。また自社の製品を売るだけでなく売り場を工夫することで売り上げが伸びる。小売店も販売スペースを取ってくれるのでお互いにいい関係が必要だとわかりました。社会の動きを見てそこから必要なものを作る力が必要だと思いました。(中学生)

https://www.bus.nihon-u.ac.jp/#gsc.tab=0

松戸歯学部(3月9日)

3月9日(木)16:30から日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座・准教授の竹内麗理先生より「う蝕・歯周病の予防も高校までの学びが大切です」としてご講義いただきました。

松戸歯学部の教育理念:口腔の健康は全身の健康を支えるという考えを基盤とし、それを具現化した「口腔科学(オーラルサイエンス)」の学びを礎に単に歯科治療の知識や技術だけはなく、対人関係能力や医療人としての人格を備えた全人的な歯科医師を育成。

こうした理念に基づいて、歯学部の講義として学ぶ内容には、高校までの学びがとても大切になっているということを、具体的に講義していただきました。

う蝕(虫歯)

う蝕とは、歯がとけて欠ける現象(ハイドロキシアパタイトがとける)

〖Ca〗_10 (〖PO〗_4 ) _6 〖OH〗_2→(イオン化)〖Ca〗^(2+)+〖HPo〗_4 ^(2-)(という状態)

薬の体内動態

歯科矯正

これらの講義では、生物・化学はもちろんのこと、数学のベクトルや幾何の考え方も用いているし、また、レントゲン(X線写真)の原理を学ぶ際には、物理も用いる。そして、歯科医師国家試験の問題では、英語の出題もあるし、国語の文章読解力を必要とする場面も数多く出てくる。こうしたことを、その場で図解しながら、また実際の試験問題も使ってわかりやすく説明していただきました。

歯学部6年間のカリキュラムでは、4年次に実習へ行くための仮免許となる共用試験があること。そして5年次の臨床実習では実際に指導医の補助のもとで患者の治療にもあたることが写真を使った説明でよくわかりました。

https://www.mascat.nihon-u.ac.jp/

他大学・専門学校

太田医療技術専門学校(3月10日)

救急救命士とは?

・救急救命士は、病院で勤める人と、消防署で働く人がいる

・公務員で手当もつくし、移動はあっても、突然の解雇はない

消防署での仕事(病院まで患者を運ぶ)

・傷病者の観察・応急処置 救命士にしかできない仕事もある…アドレナリンの投与など

・体力だけではなく、医療の知識も必要

→要請される場面は様々…一般的な傷病、山岳救助、一酸化炭素中毒など

病院での仕事(搬送先で受け入れる仕事)

・看護師と同じような仕事(医師の指示で行う)

救命士の一日(24時間出動体制)

・訓練 ・事務処理 ・仮眠 ・食事 ・入浴 ・引き継ぎ(交代制)

・いつでも出動する態勢を整えておく

必要なもの=適性

・体力がある ・判断力がある ・機敏さ ・コミュニケーション力

・責任感 ・熱意

目指すにはどうしたら良いか

・高校卒業→消防士採用試験→救急隊員として実務経験→養成校→国家試験

・大学や短大、専門学校→国家試験→公務員試験

・勉強は、予習が難しいものが多いので、復習をしっかりやらないといけない

・4週間の病院実習がある

関東学院大学(3月10日)

関東学院大学の菅先生から、栄養についてのお話をいただきました。

関東学院大学は神奈川県横浜市にキャンパスを置く、11学部、13学科・9コースの総合大学で、本校の卒業生で進学した先輩も在籍しています。クラブ・サークル活動も活発で、教室で学ぶ「理論」と社会での「実践」の往復を主とする社会連携教育にも力を入れています。また、管理栄養士(受験資格)や、栄養士(資格取得)などの様々な資格を取得することができます。

管理栄養士と栄養士はそれぞれ別の資格であり、管理栄養士は国家資格であるため、大学4年間を修了するだけでは資格を得ることができず、その後に国家試験に合格する必要があります。それに対し栄養士は大学卒業と同時に資格を得ることができます。

管理栄養士は病院などの医療現場から学校給食などの現場、スポーツの現場など、幅広い場で活躍しています。特に給食関連の職は引く手あまたらしく、選り好みをしなければ就職できないということはまずないそうです。また、そういった職業に就かなかったとしても、メーカー勤務や日々の生活の中で管理栄養士としての知識が活かされる場面は多く、一生ものの資格として役立てることができます。

文系か理系かでいえば理系寄りですが、文系の生徒でも受験することができる大学も多くあります。とはいえ大学での授業は理科の雰囲気が強いため、化学や生物などは高校のうちから勉強しておくことをオススメします。また、管理栄養士になるためには大学での授業の他に、4週間の学外実習(2週間は病院)が必要です。

受験時の面接では、志望理由はもちろん、「管理栄養士と栄養士の違いは?」といったことが聞かれます。ちゃんと調べておきましょうね。また、希望する大学以外のオープンキャンパスにも行っておくことで、それぞれの違いや良い点などを比較することができるので、現地に足を運んでみるということはとても大切ですよ。

後半は栄養学についての模擬授業を行いました。その内容から、ここでは2つだけ。「朝ごはんはしっかり食べましょう」、それから「夜食のカップラーメンは良くない」です。

窪田理容美容専門学校(3月9日)

美容師と理容師の違い

・一番大きな違いは、シェービングがあるかないかである。

美容関係に進学する心構え

・目的意識をしっかり持つこと。

・勤め先により給料がまちまちで、その差が大きい事があるのを理解しておく事。

窪田理容美容専門学校の概要や施設の説明

・理容美容専門学校では唯一体育館が設置してあり、体力増強や生徒間の親睦を図っている。

・美容師、理容師は通常2年間の講義で国家試験がうけられるが、貴校ではもう1年間通うと両方の資格が取得できる。

・美容学科、理容学科のほかに、トータルビューティシャン科、テクニカルスタイリスト科があり、理容美容の国家試験受験資格のほかに、エステティック・ネイル・メイクアップ更に着付けなど幅広い資格が取得できる。

・在学中に全員がヨーロッパへの留学が組み込まれている。経費は初年度の納付金に含まれている。ちなみにトータルで280万円~300万円の経費である。

・女子寮も併設してある。(男女比は、女子7割で男子が3割である)

群馬パース大学(3月10日)

群馬パース大学について

群馬県高崎市の大学で、学生数は約1,600人。全学科で医療系国家資格を目指す大学。

医療系の学生が同じ大学に集まっていて、チーム医療教育が大きな特徴。

放射線技師の仕事

・人体に放射線を照射できるのは、医師・歯科医師・放射線技師のみ

・X線画像検査(X線を照射して画像を撮り、わかりやすいように処理をする)

・放射線治療

・MRI検査(他の職種でもできる)

・超音波画像検査(他の職種でもできる)

・検査を行うために必要な仕事(造影剤の注入や抜針・止血など)

→ 最近では放射線技師が行うようになり、患者さんと直接接する場面が増えた。

・放射線の安全管理など

健康科学大学大学(3月9日)

理学療法士の仕事

病院の中にいるトレーナー

怪我の予防、急性期病院、回復期病院、福祉施設・通院 すべてに関わる。

理学療法士と作業療法士の違い

理学療法士:

生きるために最低限必要な運動(起きる・立つ・座る・歩くなど)を回復する「運動」を科学し、機能回復を図る仕事

作業療法士:

社会の中で一人の人間として、充実して生きるために必要な能力を回復する「その人らしい生活」を科学し、回復を図る仕事

実際に、理学療法の運動(猫背対策)を体験。

理学療法士になるには

大学や専門学校などで必要カリキュラムを履修し、国家試験に合格する必要がある。

大学のカリキュラムでは、基礎医学科目、専門科目や、現地実習を多く行う。

佐久大学(3月10日)

福祉とは

・一言でいうと{ふつうに くらせる しあわせ}または「ふつうに くらせる しくみ」である。

・50年後は日本の全人口のうち50パーセントが60歳以上になり、超高齢化社会を迎える。そういう社会を迎えるための準備として福祉はカ欠かせないものである。

佐久大学人間福祉学部福祉学科の説明

(ただし、創設2年目で卒業生をまだ輩出していないので、進路先や合格率は一般的なものである)

・佐久地域は昔から「地域医療の先進エリア」と言われているように、医療機関がとても充実している。

・貴学科で国家試験を経て取得できる資格は4つある。

1、社会福祉士 2、精神保健福祉士 3、 介護福祉士 4、保育士

・介護福祉士は高齢化が進む日本ではかなり不足している現状であり、海外の人材に頼っている傾向が強い。

・現在は介護を援助するAIを搭載した機械など技術革新が進んでいる。(例えば寝返りを簡単にできる機械など)

・社会福祉士の合格率は40パーセントとかなり厳しい現状である。貴学科では2年間は福祉全般の知識を学び、3年次からどの資格を目指すかを決める。

・併設の短大からも10人ほどが佐久大学の3年生に編入している。

・男子の在籍者も多い。

・奨学金制度も整っている。

その他

・本校卒業生も4人ほど在籍している。

・オープンキャンパスに是非参加して欲しいが、完全予約制である。長野駅から専用のバスが出ているが、こちらも予約制である。

信州スポーツ医療福祉専門学校(3月9日)

長野グランドシネマズ(映画館)近くにある信州スポーツ医療福祉専門学校の藤井先生から鍼灸(しんきゅう)(はり・きゅう)についてのお話をいただきました。

信州スポーツ医療福祉専門学校には「はりきゅう学科(3年制)」や「柔道整復学科(3年制)」、「スポーツトレーナー学科(2年制)」などの学科があり、また、はりきゅう学科に在籍しながらスポーツコースの内容を学ぶなど、幅広い分野の学習を行うことができます。スポーツトレーナーの多くが「はり師・きゅう師」の資格をもって多面的に現場で活躍するなど、即戦力となる臨床家を目指すことができます。

講義自体は藤井先生の軽妙なトークから始まり、ときおり雑談も交えながら終始和やかな雰囲気で進みました。「木火土金水」の五行と東洋医学の関係や、鍼灸は美容にも利用されているという話から、医学系の資格はとるのが難しい反面、とることができれば一生ものであるとのお話もありました。

鍼灸は肩こり腰痛から、頭を良くしたい、背を伸ばしたいといったものまで、効く人にはなんでも効果があるそうです(末期がんの患者が治ったとのお話も…)。その反面、効かない人にはさっぱりということもあるようです。

日本は少子高齢化のなかで、慢性症状に悩まされる人が多く、そんな中で鍼灸は国も力を入れ始めている分野でもあります(かつてに比べて履修単位数が増えていたり…)。

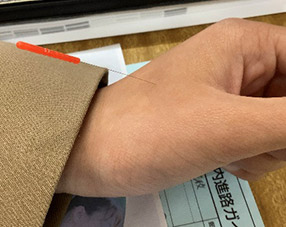

後半では実際にはりを体験してみるという時間もありました。裁縫で使うまち針のように太い針ではなく、細い髪の毛のようなはりを刺し、ほとんど痛みもありません。手に刺したり、首元に微小針をあてたり。なかなか良い体験だったと思います。

清泉女子大学(3月9日)

講師:藤澤 由佳先生(入試広報部)

参加者30名

保健師、助産師、看護師、准看護師のちがいについて

保健師=検診、健康相談、健康で暮らせる地域作りのために地域との連携を図る

助産師=出産補助、ベビーマッサージ、母子の食事状態のアドバイス

看護師=診察補助、入院患者の支援

准看護師=看護師とは資格が違うので、医師、看護師の指示を受けて患者の支援をする

活躍できるフィールド

病院、診療所、学校の保健室、企業、訪問看護、介護施設、保健所、産科、国際ボランティアなど資格に応じて多岐にわたる。それぞれの場所で健康で働けるためのサポート。

看護職への道

・「学習→実習→国家試験合格→現場」

四年制大学を出て十分な知識技能を持つことが重要。

患者さんや医療の複雑化に対応できることが重要。

(薬治法、年齢、状況、医療技術の複雑化など様々なことに対する対処が求められるため)

・看護士四年制化の意味→臨床推察力、海外の人との対応機会の増加。

・助産師は別に国家試験を受けることが必要。看護士の資格を取っておくことが進路を広げる。

大学の環境

他学部との共存→他に心理コース、英語コミュ、文化コースがあり、知識の相互乗り入れが出来る。このほか災害支援が出来るように学生全員が105時間の実習がある。市内総合病院や豊科子供病院などでの実習。

桐蔭横浜大学(3月9日)

・現代医療とは…

・過去の医療は病原菌との戦い

・古典的医療→勘と経験の医療

・今は…身体の中の異変で起こる病気との戦い

・現代医療→科学的診断医療→理工学の知識(超音波)が必要

・医用工学を基礎とした医療技術

・医療従事者の仕事

・チーム医療と医療スタッフ、色んな分野の知識や人材(医師、看護師、医療事務、臨床心理士、作業療法士etc)が必要

・知っている医療職種は?治療後にはリハビリも必要、臨床検査技師は早期発見や予防、診断に関わる

・患者さんと、どんな風に接するか、医療従事者(患者さんと直接関わることは少ない)

・臨床検査技師とは、医師の指示のもとで診療に必要な検査を行う職業

・病院のどの辺にいるのでしょうか?病院の奥にいることが多い

・病院内ではどこにいるのでしょうか?採血、心電図検査、超音波検査ができる

・病院での仕事内容①(検体検査)

・病院での仕事内容②(生理機能検査)

・臨床検査技師になるためには、養成学校(養成校、科目指定校)へ行く、国家試験が毎年2月にある

・医学の基礎知識、生化学、微生物学が必要、コミュニケーション能力も必要

・臨床検査技師の活躍の場、臨床検査センター

長野医療衛生専門学校(3月9日)

長野医療衛生専門学校の案内

言語聴覚士とは

・現在3万8000人の言語聴覚士がいる

・話す・聞く・食べる を守る

・摂食嚥下は命にかかわるのでとても大事

・医師・看護師の相談役としての役割もある

・総合病院のリハビリテーション・福祉施設・教育機関が主な就職先だが、人数が少なく、病院への就職がほとんど

・高校卒業→専門の養成課程(3~4年)→国家試験に合格

OB/OGの体験記(OBは本校卒業生)

・実習は時間が多くて大変

・体力が必要

長野救命医療専門学校(3月10日)

講師:楢原さん

・参加者が1人のみだったので、対話式のスタイル

・ケガ等で整骨院に行ったことがあるから柔道整復を知っていた。

・自身のケガの多さからなろうと思った。

・3/2が国家試験

・柔道整復師は接骨院や整骨院の先生になれる。

・骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対して、治療ができる。

・マッサージという言葉は使わない。手技療法と呼ぶ。

・柔道整復師と理学療法士で進路を悩む。

・柔道整復師は国家資格取得後、1年間接骨院や整形外科に就職したら、開業できる。

・理学療法士は独立開業できない。

・3年前に法律が変わった。スポーツの知識をつけるように。

・目指す職業は、接骨院独立開業・接骨院勤務・整形外科勤務・介護、福祉施設・スポーツトレーナーなど

・保険請求できるのは、医師・歯科医・柔道整復師。

・国家試験の説明。

・柔道も試験科目としてある。

・産前産後ケアとして、女性柔道整復師が増えてきている。

・スポーツ特待制度もある。

・授業料免除もある。

世界部

特別プロジェクトの第2弾として長野日本大学学園は「世界部」を立ち上げました。「長野県の魅力を世界に発信するプロジェクト」として生徒主体の「部活動」として活動をしていきます。海外インターンの提供に強い企業である「タイガーモブ」のサポートを受け、県内の企業とコラボをして企画・商品開発等行っていきます。

この世界部の活動内容は定期的にアップしていきたいと思います。

-

CHAPTER00

世界部発足!

-

CHAPTER01

ポスターセッションへの道

-

CHAPTER02

第2回ポスターセッションへ向けて

-

CHAPTER03

さらにスケールアップ!

第2回ポスターセッション!

世界部発足!

信州の名産を長野日本大学学園から世界へ発信・販売を目標として今年10月より発足いたしました。海外インターンの経験を持っている「タイガーモブ」の協力のもと、七味唐辛子製造の『八幡屋礒五郎』、おやき製造販売の『いろは堂』、りんご栽培を手掛ける『中村農園』と協力してそれぞれの商品を海外へ販売していきます。高校だけでなく、本学園の幼稚園(年長)、小学校、中学も巻き込んだ壮大なプロジェクトになります。

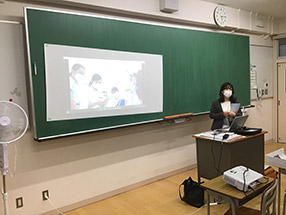

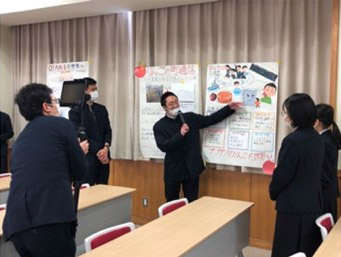

(写真はガイダンス風景(海外で活躍する日本人の紹介)

Tiger Movの中村さん(ガイダンスの際、お話いただきました)

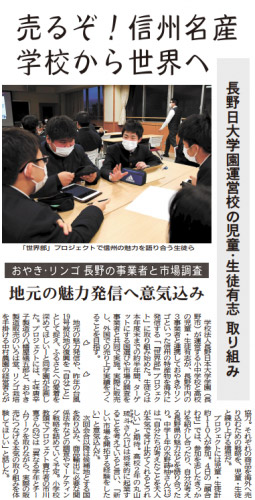

11/7(土)信濃毎日新聞に本校の「世界部」の活動が紹介されました。

ポスターセッションへの道

信州企業とタイアップし、生徒が企画した商品を世界に打ち出そうという世界部プロジェクトが、ついに始動しました。『売るぞ!信州名産!』。そんな意気込みを持った生徒が多かったのではないでしょうか。

ディスカッション中は、異年齢集団だからこそ生まれる発想や気づきに驚きの声が上がります。自分では思いもしなかった視点からの意見に刺激をもらい、さらに筆を走らせる姿からは、やりがいを感じながら楽しんで活動している様子が伝わってきました。

ディスカッションの方法は中村さんから学んだCritical Thinkingを活用します。自分たちの「夢・ビジョン」の実現に必要なことは何かを明確にするために、「どうしてそれをやりたいのか」、「現状と目標との差はどれくらいか」、「差を埋めるための解決方法は何か」といった手順で議論を深めていきました。

活動を展開するにあたり、最も大切なことは人々が応援してくれるような「ストーリー」があることです。そして、これが生まれるためには人々をワクワクさせられるような「夢・ビジョン」がなければいけません。魅力的な「夢・ビジョン」から逆算してこそ、多くの人を巻き込んだ企画へと成長させられます。この「バックキャスティング」の考え方を学んでから、部員たちは自分たちの「夢・ビジョン」を見直し、「ストーリー」を作ることに取り組みました。来月に控えたポスターセッションは、今回練り上げた「ストーリー」が来場者の心をつかめるかどうかが試されます。

そして、ついに迎えたポスターセッション当日。あかしや幼稚園と長野小学校の仲間たちに加え、協賛していただいている企業(いろは堂、中村農園、八幡屋礒五郎)と公官庁の方々にも来ていただきました。いざ発表が始まると、園児の目線に立って優しく語りかけたり、紙芝居のようにイラストを示しながら説明をしたり、ブース毎に創意工夫が見られ、会場には活気がみなぎりました。発表後には来ていただいたみなさんからアドバイスもいただきました。

自分たちのアイディアの実現に向けて、さらなる一歩を踏み出した部員たち。今日の経験を糧(かて)に、更なる飛躍に期待です!!

これからは企業を交えた商品作りが本格化していきます。

第2回ポスターセッションへ向けて

第2回ポスターセッションに向けて 第1回ポスターセッションでは多くの企業から直接フィードバックを頂き、学校の中だけでは得られない貴重な学びを得ることができた部員たち。プロ達の本気の意見は時に鋭く、宿題もたくさん頂きました。そして、次は第2回ポスターセッションに向けて新たな挑戦が始まりました。

まず私たちが痛感したことは、「校内で議論を重ねていても、現場の実態は見えてこない」ということです。そこで、第2章は実践すること、すなわち「いかに学校を飛び出して現場で学ぶか」が一つの課題となりました。そのような中で、真っ先に動いたのがりんごチームでした。中村農園の手厚いご協力のもと、部員たちで企画して実際に豊野のりんご農園にまで足を運び、摘果作業などを経験させて頂きました。すると、実際に額に汗して得られた経験値は今までの議論に新しい風を吹き込み、さらなる好奇心の炎が部員たちの中に熱く燃え滾っていきました。さらに、彼らの活動に触発されて、七味唐辛子やおやきのチームも実践に向けての動きを加速させ、部全体がさらなる盛り上がりを見せていきました。

そして迎えた第2回のポスターセッション。どのチームも半年間の学びの成果を1枚のポスターへと結晶させ、ネットの情報だけでは得られない独自の知見が盛り込まれた発表を行うことができました。これは何より、第1回の反省からそれぞれのグループが「実践」に挑戦したことが生きていると感じています。ここまでの学びの集大成として、多くのチームが完全燃焼できたのではないでしょうか。

次からはより一人一人の興味関心に基づく探究学習の実現に向け、チームが再編されます。ここまでの学びを基礎として実践段階へ進むもの、あるいは実践段階から再び思索段階へと探究の螺旋を深めるもの。各チーム異なる動きをしながらも、各々の立てた目標に向かって、さらなる探究の深化・進化を遂げてくれると期待しています。がんばれ!世界部!

さらにスケールアップ!第2回ポスターセッション!

第2回のポスターセッションが実施され、4月のリブートから各チームが進めてきたプロジェクトの中間発表が行われました。今回は協賛いただいている長野の企業に加えて、シンガポール、インド、フィンランドなど海外からもzoomでゲストが参加され、部員らの発表をご覧頂きました。実際に海外で日本の商材販売を手がけるプロ達の目線から頂く貴重なフィードバックからは、生徒のみならず我々教員も大いに学ばせて頂きました。また、今回はりんごの国内展開を企画しているチームが会場で実際にりんご「秋映」を販売し、限定30袋を完売することに成功しました。

発表後のリフレクション(振り返り)では、どのチームも自分たちの成長に手応えを感じつつ、今後の活動に目を向けてすでに次の一歩を踏み出していました。その姿に頼もしさを感じつつ、彼らがどこまでも伸びていけるよう、引き続きサポートして参ります。最後に、今回ご参加いただいた皆様にあらためて感謝申し上げます。