【3年生】道具の進化を探究中!

現在、3年生では探究のUnit3において「私たちの生活の変化は技術の進化と相互につながっている」というセントラルアイディアのもとで活動しています。

夏休みに、お家の方々から子どもの頃の暮らしをインタビュー。今はなかなか見ることができない道具の話や街の様子などを聞き、これからの探究活動への意欲が高まりました!

長野市立博物館に見学に行ったときには、お家の人から聞いた道具を見つけたり、さらに昔の道具の説明をしてもらったりして、今の暮らしとの違いを体感することができました。また、わらぞうりを履き、薪を少し載せた背負子を背負って歩いてみる体験を通して、当時の子どもたちがどんなお手伝いをしていたのか想像を膨らませました。この活動を通して、今はとても便利になっていることに気づくことができました。

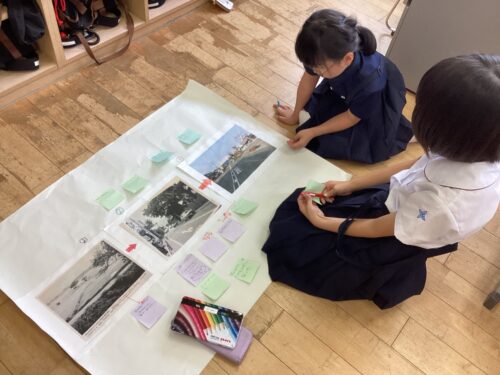

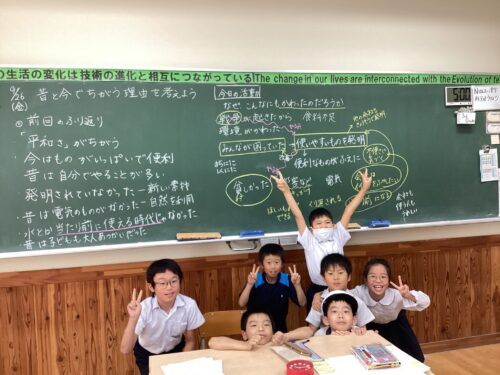

学級の探究活動では、学校がある東和田地区の昔の写真を見比べて、家を始めとする建物が増えてきていること、道が増えて、さらに広く太くなってきていることに気づき、きっとそれに伴って自動車も増えてきたのだろう、と予測することもできました。そして、道具の進化の変遷を辿り、自然の中にあるものを加工して使う道具から金属やプラスチックなどの新しい素材を使ったり、手動での工程が減り、道具が自動でやってくれる工程が増えたこと、自動の動力も自然のものから電気へと変わったことに気づきました。なぜこんなにも変わったのか?という問いへの答えは、クラス全体で問答しながら考えを進めました。

人々の困り感をなくすための工夫が道具を生み出したこと。その道具の存在が当たり前になる中で新しい不便さに気づくこと。その不便さを無くすために道具が改良されたり、新開発されたりするという繰り返しが発生すること。道具の改良や開発は、一つの企業が行うのではなくライバルとなる企業が競い合って行うことでより良いものがたくさん生まれてくるということ。これらの発明が戦後多く行われたことについては、戦争での苦しみの反動をエネルギーにしたり、貧しさを克服するための気持ちをエネルギーにしたりしていたのではないかという考察も出ました。探究活動は佳境に入ってきています。

今後は、ミライに目を向けて、街の変化や道具の進化を予測していこうと思います!